En la cumbre

Puede que hiciera 20 años desde la última y única vez que había alcanzado la cima de El Teide. Fue en mi tercer intento (hasta entonces me había vencido el mal de altura) y aquel día, contenta por la gesta que tanto había sufrido, me dije que esa también sería mi última vez allí.

Unos años después, me quedé a una etapa de la cima del Kilimanjaro. Los 4700 fueron mi tope, otra vez vencida por el aterrador mal de altura, y otra vez sintiendo que no tenía ninguna necesidad de subir montañas. Han pasado unos trece años desde entonces y mi mala memoria y el empeño de una amiga se aliaron para que hace dos días me encontrara al pie de Montaña Blanca con los 3718 de El Teide de nuevo como objetivo.

No sé si es posible que ahora, con 20 años más a mis espaldas, esté en mejor forma física que entonces o si tal vez sea que, con el paso del tiempo, mi cabeza me va poniendo menos trampas. El caso es que en las tres horas de ascenso hasta el Refugio de Altavista no hubo sufrimiento alguno. Lo sufrido fue la noche y los intentos vanos por conciliar el sueño. Las sábanas de papel ni se enganchan al colchón forrado de skay, ni el plástico es el mejor aliado del calor que prometía derretir las literas. Siete personas tratando de dormir a 3250 metros de altura. Algo más de 3000 vueltas las que yo di en las largas horas de insomnio hasta que a las 5 de la madrugada (¡por fin!) tocaba levantarse, desayunar y salir a la conquista de la cima.

Caravana de linternas montaña arriba. Los que subieron de paseo, subestimando la dificultad del empeño, se fueron dando la vuelta poco a poco. Quizá todos debimos hacer lo mismo cuando, a no más de 200 metros del objetivo, el viento nos obligaba a la escalada a cuatro patas. Sufrí. El dolor de cabeza y los mareos aparecieron por momentos; y a mi lado siempre un extremo sentido del peligro gritándome “¡esto es una imprudencia!”

Había ya gente en la cima, Eli iba por delante y no parecía tener intención de darse la vuelta. Era su cumpleaños y yo llevaba una pseudo-tarta y una vela en mi mochila; quería darle la sorpresa sí o sí, así que, sí o sí, continué a cuatro patas tratando de ignorar esa voz que repetía cuan imprudente era enfrentarse a semejante intensidad de viento.

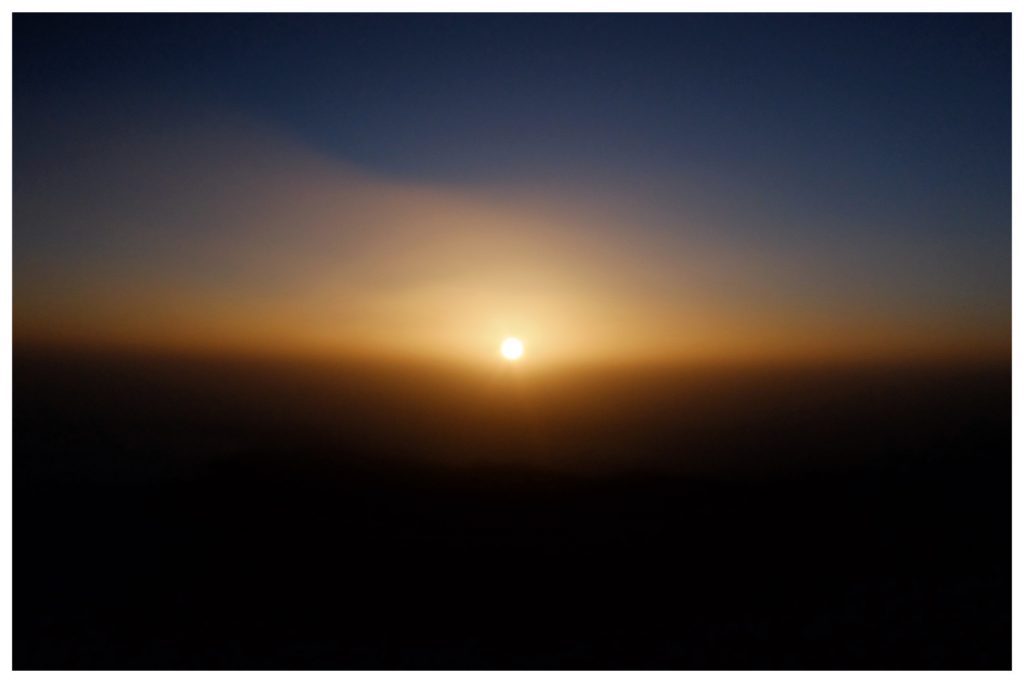

Llegué. A la espera unas 15 personas, todos refugiados en la roca, combatiendo el frío, el viento, y la preocupación por cómo habríamos de bajar de allí; todos mirando al este, impacientes por ver al sol aparecer sobre el horizonte. Saqué la magdalena que pretendía ser una tarta y simulamos soplar una vela que ni siquiera intentamos encender.

Tan pronto como tuvimos la circunferencia completa del sol a la vista, todos los recién graduados montañeros (cada cumbre es una graduación) comprendimos que no debíamos esperar un segundo más para iniciar el descenso. Hasta llegar a la estación del teleférico, las cuatro patas volvieron a tomar buena parte del protagonismo. Misión cumplida.

El descenso nos ocupó otras dos horas, tiempo en el que esperé que asomaran mis dolores habituales: rodillas, abductores, segundo dedo del pie ejerciendo de freno… ¡nada! Ninguno hizo aparición destacada. Y hoy, feliz, disfruto de las agujetas pensando que quizá esta no haya sido mi última vez en el pico más alto de España.